Dall’Unità agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale

Febbraio 2022

Introduzione

“Il problema dell’esecuzione penale a carico dei minori scaturisce dalla mancata adozione di un ordinamento penitenziario specifico, che presenta una sostanziale divergenza delle finalità del procedimento penale a carico dei minori rispetto a quelle degli adulti e confligge, peraltro, col dettato degli artt. 31 co. 2 e 27 co. 3 della Costituzione”. Con questo incipit si apre uno dei documenti allegati alla relazione finale prodotta dal Tavolo 14 – Esecuzione Penale: esperienze comparative e regole internazionali – degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Il documento, dal titolo “Esecuzione penale nel procedimento minorile”, si riferisce a uno dei temi affrontati dal tavolo e cioè l’analisi dei regimi differenziati e dei circuiti di sicurezza in ragione delle diverse tipologie di soggetti detenuti. Gli Stati Generali dell’Esecuzione penale, che sono stati indetti dal Ministro della Giustizia Orlando nell’estate del 2015, pensati come momento di profonda e competente riflessione sul tema della pena, hanno avuto il compito di produrre consigli in favore dell’esecutivo che di lì a poco si sarebbe dovuto occupare di dare risposta alla legge di delega per una riforma dell’ordinamento penitenziario ricevuta dal legislatore1Al momento in cui si scrive i decreti delegati non sono ancora stati resi noti.. Il Tavolo 14 ha evidenziato come risulti essenziale un intervento di adeguamento dell’ordinamento penitenziario alla realtà minorile e questo non solo perché la legge sull’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 ha compiuto 42 anni, ma in quanto questa legge ormai risalente, all’epoca intervenne sulla materia minorile con una norma meramente transitoria, quella prevista all’art. 79 O.P. Questa disposizione e i pochi altri riferimenti alla “giustizia dei ragazzi” disseminati in quel testo di legge, unitamente alle norme contenute nel D.P.R. 448/1988 sul nuovo codice di procedura penale minorile, risultano non essere al passo con gli impegni assunti dall’Italia in campo internazionale e comunitario, di cui si parlerà oltre. Inoltre, così come rilevato dalla Corte Costituzionale – si veda la sentenza n.125 del 1992 – queste norme risultano in contrasto con la nostra legge fondamentale. In modo particolare, la Corte non ha ritenuto la disciplina penitenziaria di sostanziale parificazione tra adulti e minori in grado di assicurare né il recupero né il reinserimento sociale dei giovani condannati. Sono proprio le norme internazionali e comunitarie, unitamente al grande lavoro della Corte Costituzionale, ad aver innovato il sistema penale per minorenni, in particolare per quanto attiene all’adeguamento delle norme penitenziarie con le esigenze educative dei minori reclusi.

Tuttavia, nei working papers contenenti i materiali per la riforma, si legge come non sembrino esservi i margini per l’elaborazione di un autonomo ordinamento penitenziario minorile2Caraceni L. (2015), in A.A.V.V., Carceri: Materiali per una riforma, Diritto Penale Contemporaneo, pp. 306-309, recuperato da https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4000-carceri-materiali-per-la-riforma .; verrebbe da dire “nemmeno questa volta” vista l’elusione del tema anche nel 1975. Chiarito questo limite non residuale, gli esperti sembrano essere consapevoli della necessità di mettere al sicuro un “minimo”, individuato nell’affermazione di principi immediatamente riconoscibili e il più possibile indipendenti in questa materia. Queste norme minime sarebbero state già di fatto tracciate dagli interventi della Corte Costituzionale che si rifanno primariamente alle normative internazionali e comunitarie e che ribadiscono i principi di necessità, proporzionalità e individualizzazione.

La struttura attuale della giustizia penale per i minorenni

La struttura attuale della giustizia penale per minorenni è stata delineata, in assenza di uno specifico ordinamento penitenziario minorile, nel 1989 dal d.lgs n. 272 contenente le “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448 recante disposizioni sul processo minorile a carico di imputati minorenni”. La normativa ha definitivamente riconosciuto rilevanza al principio della residualità della detenzione per i minorenni, relegando ai margini del sistema penale minorile l’istituzione carceraria che, invece, da secoli continua a mantenere la sua centralità nel sistema pensato per gli adulti. Tuttavia, è proprio dall’assenza di un ordinamento specifico che sorge il problema – una volta definiti gli istituti dal d.lgs 272/1989 – dell’inevitabile richiamo all’ordinamento penitenziario delineato dalla L. n. 354 del 1975. Questo, ancorché tenga fermi principi imprescindibili quali l’umanità della pena, il rispetto dei diritti soggettivi compatibili con lo stato di detenzione e della separazione dei detenuti, non ha sensibilità nei confronti delle peculiarità e delle problematiche proprie di una popolazione minorenne.

L’esecuzione penale minorile, dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia, si articola, secondo lo schema del 1989, negli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni (USSM), negli Istituti Penali per Minorenni (IPM), nei Centri di Prima Accoglienza (CPA), nelle Comunità e negli Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative. Una modifica di rilievo, non allo schema, quanto agli aventi diritto all’accesso a questa giustizia separata, è quella intervenuta con il D.L. n. 92 del 2014 (convertito con legge n. 117 del 2014) che ha innalzato dai 21 ai 25 anni l’età di permanenza nel circuito penale dei minori per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni. Fino al 2014 queste misure erano pensate e eseguite solo fino ai 21 anni.

Le norme sul nuovo processo penale per minorenni e il decreto legislativo attuativo hanno formalizzato e ulteriormente rafforzato un accordo tra sociale e penale che, come vedremo, aveva radici un po’ più risalenti. I principi posti alla base da quanto congiuntamente disposto da questi due testi normativi vanno a costruire un sistema giudiziario penale più adeguato al minore, alla sua personalità, alle sue esigenze e alle sue vulnerabilità. Alla base del processo minorile e, di conseguenza, dell’intero sistema della giustizia di settore, vengono posti alcuni principi. Il principio di adeguatezza (art. 9 D.P.R. n. 448/1988) che si riconduce da un lato alla fase del procedimento, durante il quale deve esservi il necessario rispetto della personalità e delle esigenze anche educative dell’imputato e, dall’altro lato, ai sensi dell’art. 27.3 Cost., alla sua reintegrazione sociale. Un fine che più che mai non va eluso quando si tratta di minori. Fondamentale nel rispetto di questo principio diviene l’intervento dei servizi sociali e l’interdisciplinarietà degli operatori attivi nel sistema. Il minore e la sua immagine sono poi tutelati dal principio di destigmatizzazione (art. 13 D.PR. n. 448/1988) che, impedendo la pubblicità di ogni fase del procedimento, tutela ulteriormente il giovane imputato. Sempre a tutela della personalità in formazione del minore è posto il principio della minima offensività, secondo il quale dall’entrata in contatto con la giustizia penale il minore deve vedersi salvaguardato dai rischi in cui potrebbe incorrere e che potrebbero lederne l’immagine. Uno di questi rischi è da ricercarsi nei tempi della giustizia; in questo senso il minore, una volta entrato nel circuito penale, deve essere messo nelle condizioni di conoscere la sentenza, gli eventuali tempi di condanna, e di uscire da tale circuito nel minor tempo possibile.

Nel febbraio del 1983, presso l’Istituto di antropologia criminale dell’Università di Genova si era svolto il seminario «Pena, risocializzazione e controllo nel sistema della giustizia minorile» organizzato dall’Istituto in collaborazione con la rivista Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale che ne ospitò gli atti nel secondo fascicolo del suo primo anno di vita. La relazione di Giuseppe La Greca, membro della Corte Costituzionale, fece riferimento al testo di delega per la riforma del codice di procedura penale, un disegno di legge il n. 845-112-A che al momento del seminario era stato già presentato alla Camera dei Deputati dopo aver ottenuto l’approvazione della Commissione Giustizia dell’VIII legislatura. Il magistrato nei suoi “Appunti sul processo penale minorile”, individuava proprio nei tempi processuali il primo problema da affrontare in sede di riforma. Secondo il parere del magistrato, un processo rapido avrebbe prodotto buoni risultati in termini di recidiva, oltre a recuperare il significato dell’intervento penale. Inoltre un rito tempestivo sarebbe andato ad incidere anche sulla custodia preventiva, altro tema che sarà affrontato dal nuovo codice del 1988 e dalle sue norme attuative dell’anno seguente. La Greca definiva la custodia preventiva come “la più macroscopica anomalia del nostro sistema penale in generale” (p. 321), anomalia che diviene ancora più grave nell’ambito minorile. In questo caso infatti – denunciava il magistrato – l’estensione quantitativa del fenomeno, alludendo alla custodia preventiva, arrivava a raggiungere la “quasi totalità della popolazione minorile ristretta” tanto che, in quel momento, risultavano ristretti in esecuzione di pena, su tutto il territorio nazionale, “circa un’ ottantina di minori” (p. 322). La relazione toccava anche altri punti che si ritroveranno poi negli interventi legislativi di fine decennio: l’esclusione della pubblicità delle udienze penali (punto 87/c del d.d.l.), cristallizzata nell’affermazione del già citato principio di destigmatizzazione; la garanzia del diritto alla difesa e l’obbligatorietà del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni anche in caso di procedimenti in cui il minore si trovi coimputato con uno o più maggiorenni.

Tornando al tema della carcerazione preventiva è utile dire che, anche grazie all’istituzione del Tribunale della Libertà (oggi del Riesame) avvenuta con legge n. 532 del 1982, nel caso di applicazione della custodia preventiva diventava possibile optare per le misure alternative. Questa previsione ebbe una notevole portata innovativa e diede vigore a quelle istanze critiche che volevano il carcere sempre più lontano dal suo essere cardine della penalità tutta. Il principio di residualità della detenzione venne affermato nel nuovo codice penale minorile del 1988 e divenne il simbolo della specialità di questo sistema. Per i minori la detenzione divenne l’extrema ratio e scegliere la custodia cautelare o disporre l’ingresso del minore negli IPM si fece più difficile per i magistrati.

Le nuove misure alternative a cui era possibile ricorrere per evitare la detenzione erano orientate al raggiungimento dell’obiettivo della responsabilizzazione del minore, nonché alla riduzione dell’impatto che il carcere ha sul ristretto, caratterizzato da passività, afflittività e costrizione. In questo senso, degni di nota sono gli istituti dell’irrilevanza del fatto e della messa alla prova. Entrambi informati al principio dell’auto selettività del procedimento penale e fortemente rispondenti allo scopo del reinserimento sociale del minore, il primo è disciplinato dall’art. 27 del D.P.R. 448/1988 e si fonda sulle informazioni raccolte sulla famiglia e sull’ambiente del minore; prevede che la persona offesa venga ascoltata e che si instauri un contatto tra il giudice, il minore e la sua famiglia. Il secondo istituto (art. 28 D.P.R. 448/1988) prevede la sospensione del procedimento e l’avvio di un percorso di messa alla prova. Il programma, delineato sulla base della personalità dell’imputato, ha l’obiettivo di testare la capacità di recupero del minore. La messa alla prova poi viene ridiscussa e rivalutata sulla base dei risultati raggiunti; se l’esito risulta positivo è prevista la dichiarazione di estinzione del reato.

Il codice penale all’art. 169 prevede l’istituto del perdono giudiziale, che, come si vedrà in seguito, ha una storia risalente. Oggi il giudice può farvi ricorso e astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio quando – nel caso di pene restrittive della libertà personale non superiori a 2 anni o nel caso di pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro – è tenuto a presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Nel 2000 è entrato in vigore con il D.P.R. n. 230 il “Regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” a seguito del quale è stato previsto il “Progetto pedagogico di Istituto” che contiene le attività trattamentali da svolgere ed è redatto annualmente dai direttori degli IPM.

Dal 2001 è stato istituito il Dipartimento della Giustizia Minorile (con D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 è stato ridenominato Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – DGMC) che è andato a sostituire l’Ufficio centrale della giustizia minorile. Questo, dopo l’entrata in vigore dei D.P.R. n. 616 del 1977 – che aveva istituito i Servizi territoriali e aveva sancito il passaggio delle competenze civili e amministrative del Tribunale per i minorenni dai servizi sociali del Ministero della Giustizia ai servizi sociali degli Enti Locali – e del già ampiamente citato D.P.R. n. 448/1988, si occupava della presa in carico dei minori nel circuito penale. I due D.P.R. avevano soppresso gli istituti delle case di rieducazione e di correzione, oltre alle prigioni-scuola. Il Dipartimento della Giustizia minorile svolge il suo compito attraverso i centri per la giustizia minorile e le loro diramazioni regionali e interregionali, e i Servizi minorili che da queste dipendono. Questi istituti, che prima sono stati appena nominati, sono gli Istituti Penali per Minorenni (IPM) che rappresentano gli spazi di esecuzione sia della pena che della misura cautelare detentiva. Attualmente sono 16 in tutto il territorio nazionale. L’organizzazione interna degli IPM è pensata in funzione dell’obiettivo educativo, il cui compimento è ricercato anche con l’ausilio dei Servizi della giustizia minorile e del territorio. Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) è invece una struttura che può ospitare, per massimo 96 ore, i minori che sono in attesa di udienza di convalida del fermo o dell’arresto. Non ha la forma del penitenziario e ciò è stato volutamente pensato proprio per evitare, in un momento così delicato come l’arresto o il fermo, il contatto con il carcere. Si tratta solitamente di strutture con organizzazione familiare; gli operatori ivi presenti hanno il compito di fornire accoglienza e sostegno al minore. Sono poi previste 3 tipologie di misure cautelari non detentive come la permanenza in casa, le prescrizioni e il collocamento in comunità. Antonio Pappalardo nel 2012 ha definito un obiettivo raggiunto quello della residualità del carcere per i minorenni3Pappalardo A. (2012), E i minorenni? Residualità del carcere e centralità dei percorsi penali non detentivi, in Antigone. Rivista semestrale di critica del sistema penale e penitenziario, VII(2), p. 119. .

A questo risultato si è arrivati attraverso modifiche legislative e regolamentari, dibattiti dottrinari, interventi della Corte Costituzionale, ratifica di fonti internazionali e comunitarie. Per chi voglia riflettere sulla situazione attuale e sulle indicazioni critiche – abolizioniste o di riforma – che da più parti vengono mosse a istituti e principi della giustizia penale per minorenni, può tornare utile la ricostruzione della storia che questa giustizia di settore ha conosciuto nel nostro Paese, nonché dei dibattiti che l’hanno riguardata in alcune fasi storiche, che hanno conosciuto profondi cambiamenti (a volte vere e proprie cesure) sui piani politico, sociale e culturale.

L’Italia Unita

Che l’origine del sistema penale moderno, il cui carattere precipuo può essere rinvenuto nella centralità del penitenziario, sia un prodotto dell’affermarsi del processo di industrializzazione e del capitalismo è concetto che trova ampio spazio in letteratura4Melossi D., Pavarini M. (1977), Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Bologna: Il Mulino. . Il sistema penale minorile non conosce genesi diversa e la pratica dell’internamento di fanciulli e ragazzi ebbe inizio proprio nel XVIII secolo; la segregazione punitiva di ragazzi che mettevano in atto comportamenti devianti si inseriva infatti nel solco dell’istituzionalizzazione separata dei minori poveri o vagabondi che fu spesso posta in essere da opere caritatevoli con intenti moralizzatori. Al timore della dissolutezza dei costumi – accusa mossa solitamente verso gli strati più bassi della società – finiva per accompagnarsi la volontà di attuare un controllo sociale che si faceva sempre più pervasivo e interessato alle attività del proletariato e del sottoproletariato.

Nella penisola italica, fin dalla seconda metà del Seicento, di quest’opera di controllo e rieducazione morale fu solitamente incaricata la Chiesa cattolica. Anche attraverso la pratica dell’isolamento cellulare, giovani vagabondi, delinquenti o abbandonati venivano educati all’etica del lavoro e ai principi dell’obbedienza. Questo schema pedagogico-punitivo andava formando quell’asse che si sarebbe tramandato alla base dell’educazione dei minori almeno fino alla sua messa in discussione negli anni ‘70 del Novecento: famiglia-Chiesa-scuola. Tutti coloro che si fossero volontariamente posti al di fuori di questo schema sarebbero finiti in istituti specifici per trovare la modalità di correzione e ri-socializzazione forzata più “adatta” alle loro esigenze. Risale al 1703 il documento ufficiale con cui l’allora Papa Clemente XI dispose la detenzione dei minorenni condannati da qualunque tribunale per motivi penali in istituti specializzati laddove fosse resa possibile la loro educazione.

L’Ottocento italiano vide la contrapposizione teorica tra diverse posizioni dottrinali in ambito penalistico, non primariamente minorile. Tuttavia, la giustizia dei giovani fu coinvolta da quella che, con qualche semplificazione, è passata alla storia come la disputa tra Scuola Classica e Positivismo giuridico. La prima, prodotto della cultura illuminista, avrebbe dovuto essere costitutivamente contraria a qualsivoglia tendenza alla settorializzazione della giustizia penale: con il suo garantismo, infatti, si fondava sui principi di legalità (nulla poena sine lege), di certezza della pena e di umanizzazione del sistema delle pene, era refrattaria all’ istituzionalizzazione separata dei minori. L’ideale illuminista dell’unicità del soggetto avrebbe voluto la comminazione di sanzioni uniformi a fronte della commissione del medesimo reato, prescindendo, di fatto, da qualunque valutazione sulla condizione personale dell’autore. Il positivismo giuridico, derivazione del positivismo scientifico, invece, poneva al centro il determinismo biologico e una concezione della devianza come patologia che proponeva la nuova figura di delinquente come malato. In ambito minorile questa visione ha comportato il delinearsi di una figura delinquenziale dalle specifiche caratteristiche:il minore autore di reato era un “anormale” – come tutti i delinquenti – ma, allo stesso tempo, un “soggetto non ancora compiuto” data la giovane età. Per questo, se il delinquente adulto necessitava di un trattamento normalizzante, tanto più il minore deviante aveva bisogno di essere inserito in un circuito – preventivo o penale – che lo “raddrizzasse”, L’intervento penale minorile andò sempre a collocarsi nel mezzo di queste posizioni tra loro inconciliabili. Se da una parte la teoria Classica imponeva una pena come retribuzione per il danno commesso, dall’altra, la Scuola Positiva prospettava un intervento rieducativo, teoricamente a tutela della personalità del minore in formazione. Il risultato fu la creazione di istituti punitivi per minorenni al cui interno si sarebbero dovute svolgere attività rieducative, sebbene queste concretamente avessero assunto un carattere autoritario, repressivo e moralizzatore.

Il Codice Penale Sardo del 1859, che al momento dell’Unità d’Italia – fatta eccezione per la Toscana che manterrà il suo codice preunitario – fu esteso a tutto il Regno, prevedeva una presunzione di responsabilità penale per i soli maggiori di anni 21. Tra i 14 e i 21 anni si finiva nelle carceri comuni, potendo però usufruire di riduzioni di pena. Mentre solo i minori di 14 anni – laddove fosse appurato il discernimento nel compimento dell’azione- finivano in istituti come le case di custodia o di lavoro, spesso assieme a mendicanti e vagabondi.

Il primo Codice Penale dell’Italia Unita entrò in vigore nel 1890. Il Codice Zanardelli intervenne sulla materia minorile introducendo l’istituto dell’imputabilità. L’età minima per cui poteva essere riconosciuta imputabilità fu fissata a 9 anni, ma fino ai 14 questa doveva essere rilevata attraverso la ricognizione del discernimento, accertata dal magistrato. Tra i 14 e i 18 anni l’imputabilità era presunta e l’assenza di discernimento doveva essere provata, proprio come per un adulto. Il codice Zanardelli non aveva previsto organi giudicanti ad hoc per i ragazzi, mentre il Regolamento carcerario del 1891 sistematizzò gli istituti per minorenni, denominati da ora riformatori. La separazione della popolazione reclusa o ospitata si basava, proprio come oggi, sul titolo di reato e sulla netta separazione tra soggetti minori condannati e corrigendi.

Nelle case di correzione per minorenni “traviati” o delinquenti, ci finivano i minori di anni 18 nei confronti dei quali fosse stata accertata la capacità di discernimento, se di età compresa tra i 9 e i 13 anni, e tutti i minorenni dai 14 anni in su. Vi erano poi gli istituti di educazione e correzione dei fanciulli al di sotto dei 9 anni e gli istituti di educazione correzionali per i minori infradiciottenni per tutti coloro a cui veniva imposta una misura di sicurezza, secondo quanto previsto dal nuovo testo sulle leggi di pubblica sicurezza del 1891. Progressivamente anche il circuito della giustizia minorile iniziò a caratterizzarsi con il sistema del doppio binario laddove all’esecuzione penale si affiancavano anche misure amministrative di sicurezza afferenti a quello che Ferrajoli ha definito “il sotto sistema di polizia”5Ferrajoli L. (1989), Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza: Roma-Bari..

I riformatori governativi vennero interessati da un completo riordinamento nel 1907 con il R.D. del 14 luglio, n. 606. I grandi cambiamenti apportati dal decreto, annunciati da Andrea Doria, direttore generale delle carceri, nella relazione al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Giolitti, possono essere riassunti nell’intento di sostituire all’indirizzo punitivo e repressivo che sino allora informava anche le case di correzione per minorenni traviati o delinquenti, criteri preventivi e rieducativi, istituendo in primo luogo un corpo di educatori in luogo delle guardie carcerarie6Neppi Modona G. (1973), Carcere e società civile, in Storia d’Italia. Documenti, vol. V/II, Torino: Einaudi, p. 1944.. Agli istitutori, che erano reclutati tra gli insegnanti elementari, spettava il compito di prendere parte al nuovo approccio trattamentale. Il trattamento doveva essere individualizzato, a misura di ragazzo, tenere conto dell’età e del reato commesso, ma anche dei risultati dell’osservazione svolta dal medico in merito alle sue condizioni psico-fisiche. Ciò nonostante, il sistema penitenziario, di fatto, non riuscì a mettere in piedi un tale disegno, per cui la rieducazione del minore finì per essere demandata all’assistenza religiosa e al sistema disciplinare.

Un anno dopo, la circolare ministeriale firmata dal guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, individuava ancora nell’individualizzazione del trattamento la cifra caratteristica del sistema di giustizia minorile italiano. Si auspicava la specializzazione del giudice che, in attesa di una legge istitutiva dei Tribunali per minorenni, avrebbe dovuto avvenire de facto con l’intervento dei Tribunali che avrebbero dovuto preferire, in procedimenti con minori imputati, giudici con esperienza pregressa nel settore. L’analisi della psicologia dell’imputato doveva prendere il posto del mero accertamento del fatto e dovevano essere analizzate le condizioni di vita e le abitudini degli esercenti la patria potestà. Il processo doveva essere istruito nel massimo riserbo escludendone la pubblicità a tutela del minore. Nella convinzione generale per cui la repressione alimentava un atteggiamento sociale deviante, questa era quindi da evitare.

Dal 1909 fino alla presa del potere del fascismo – con l’unico intervallo rappresentato dal primo conflitto mondiale – vennero nominate diverse commissioni parlamentari con lo scopo di presentare progetti di riforma in materia. La commissione presieduta da Enrico Ferri del 1921 assunse posizioni di avanguardia in materia, ritenendo che le soluzioni della devianza minorile andassero cercate fuori dal codice penale. Tuttavia tutte naufragarono.

Il fascismo e la “Bonifica umana”

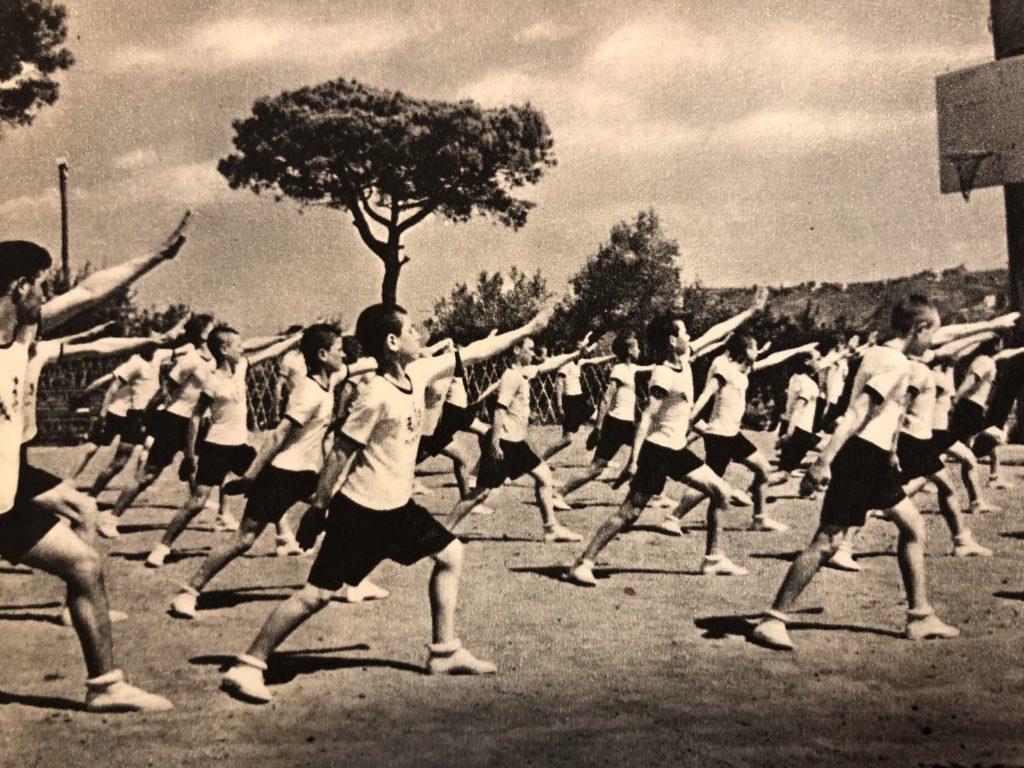

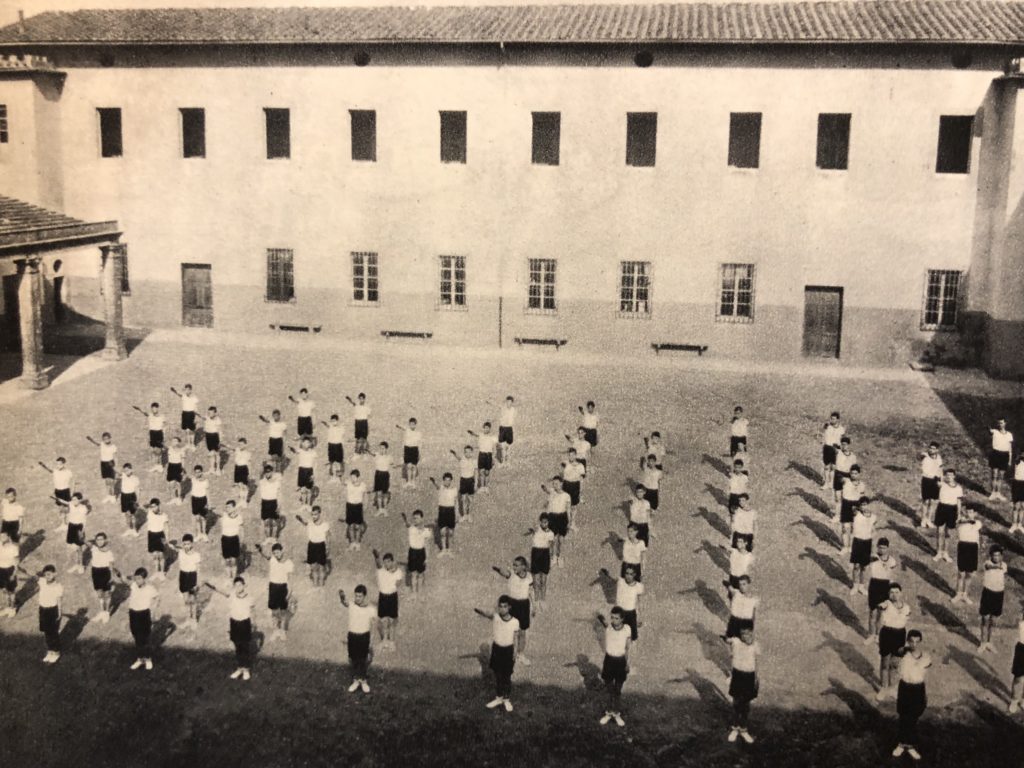

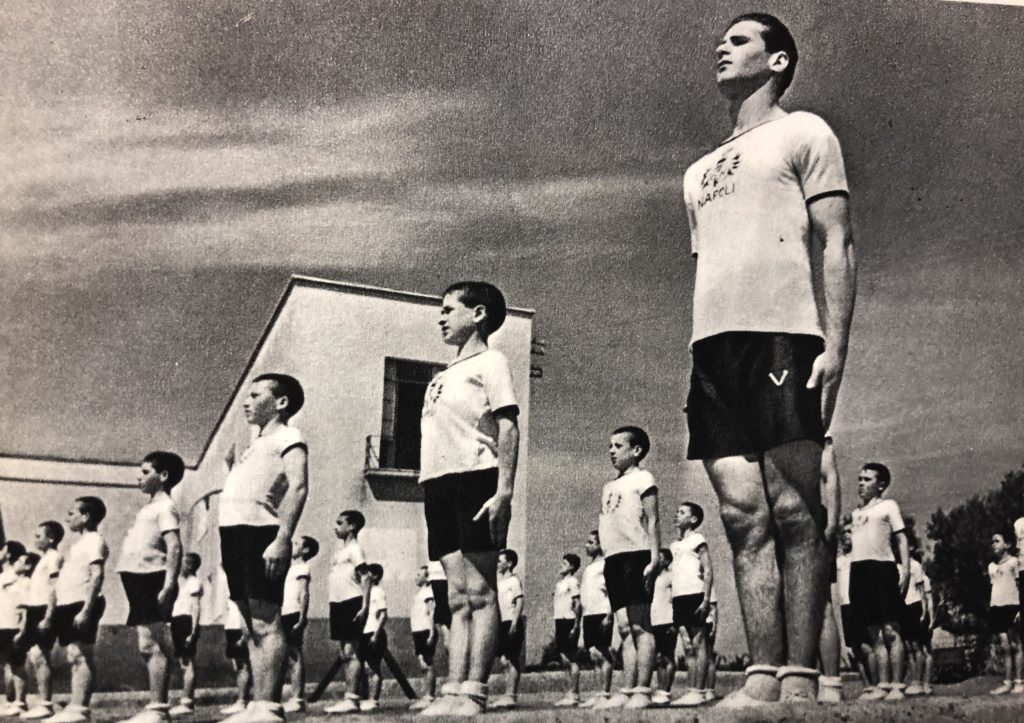

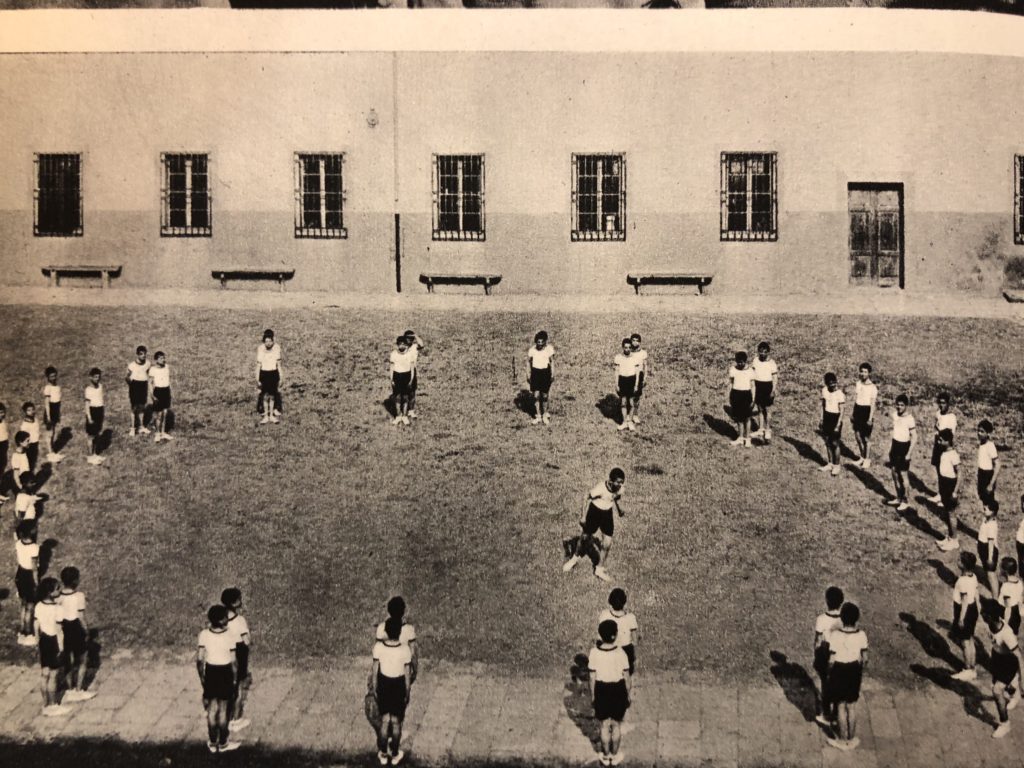

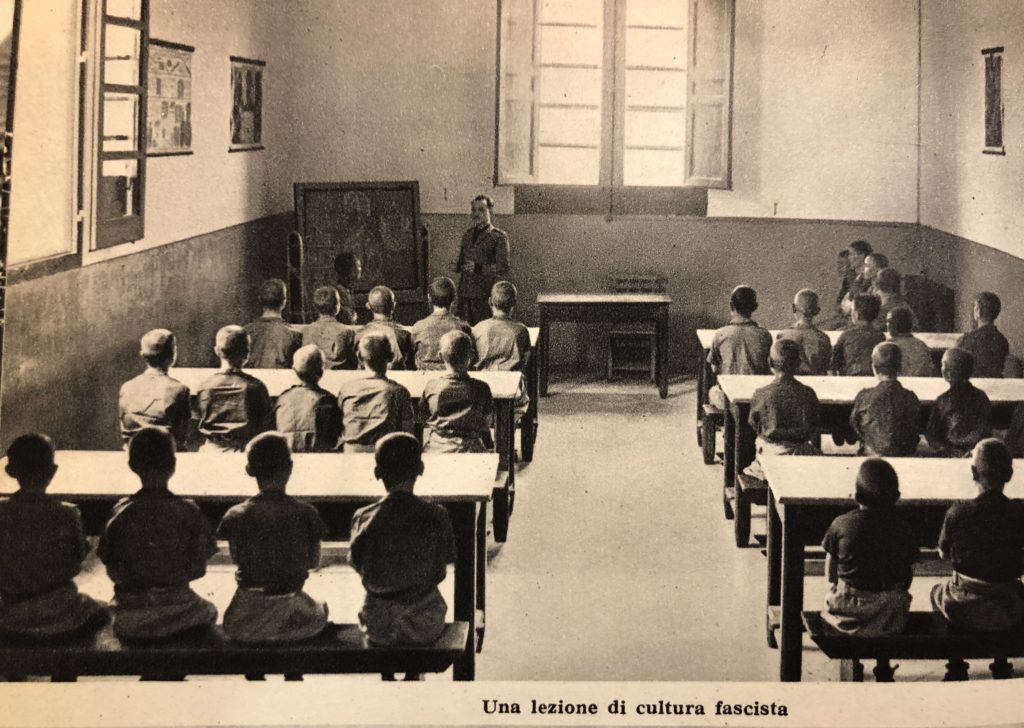

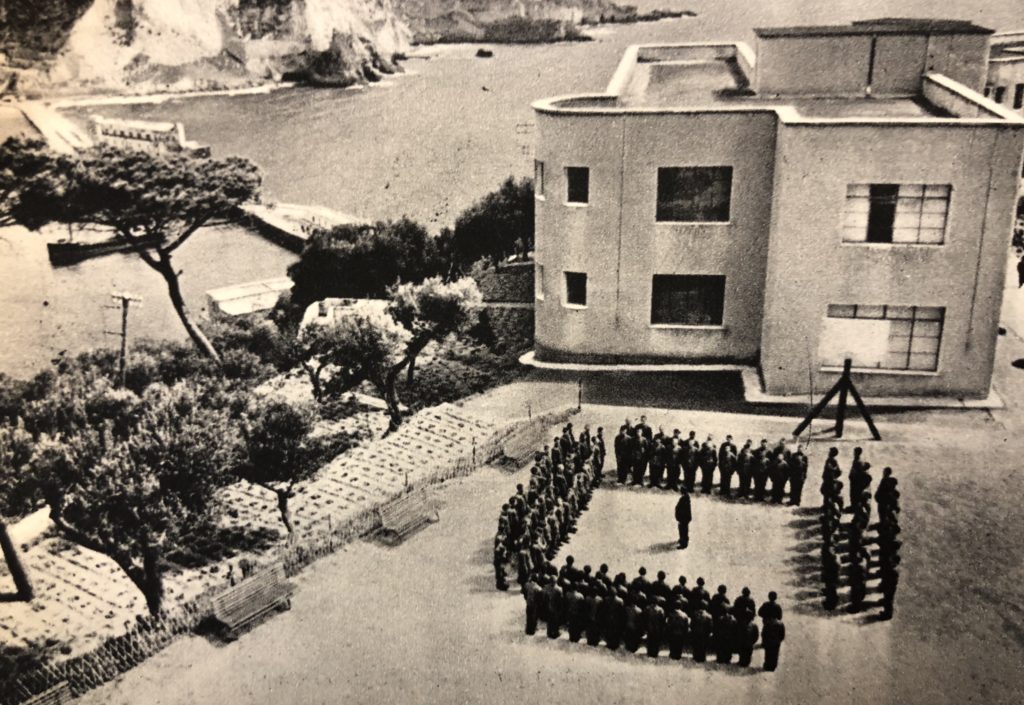

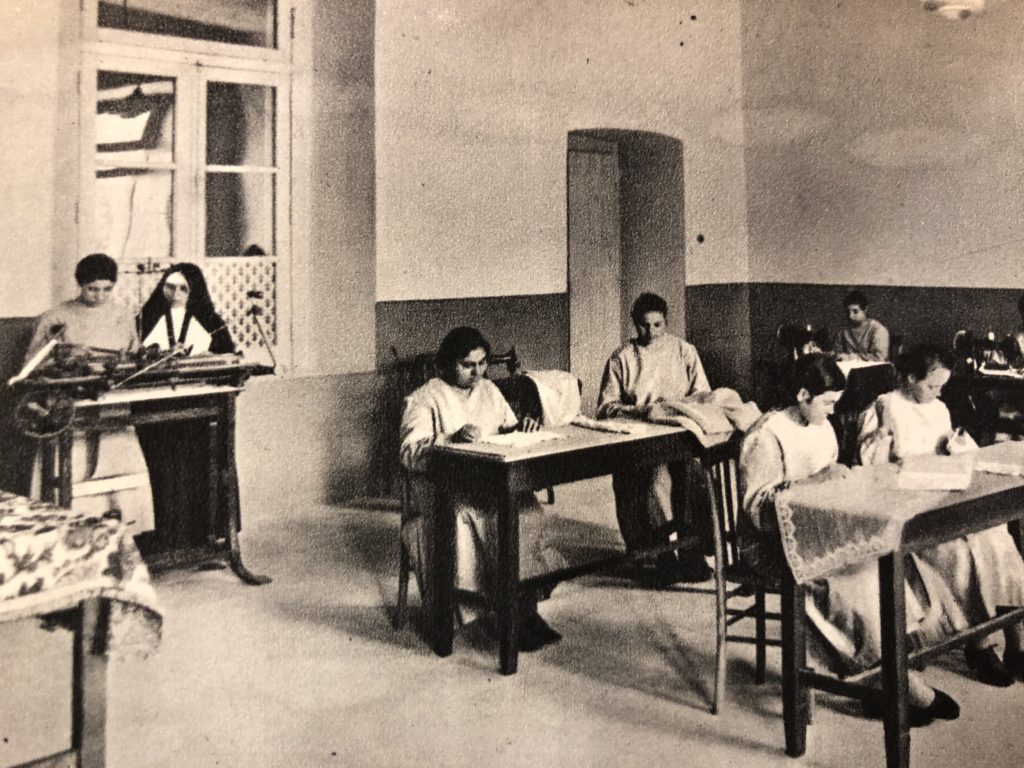

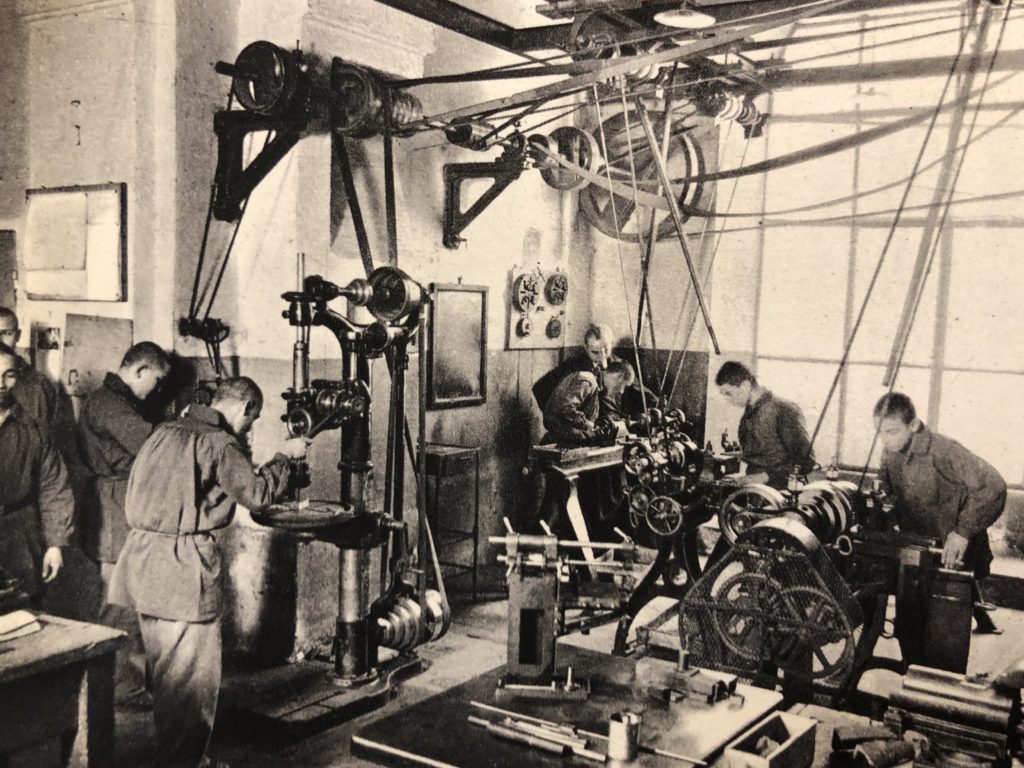

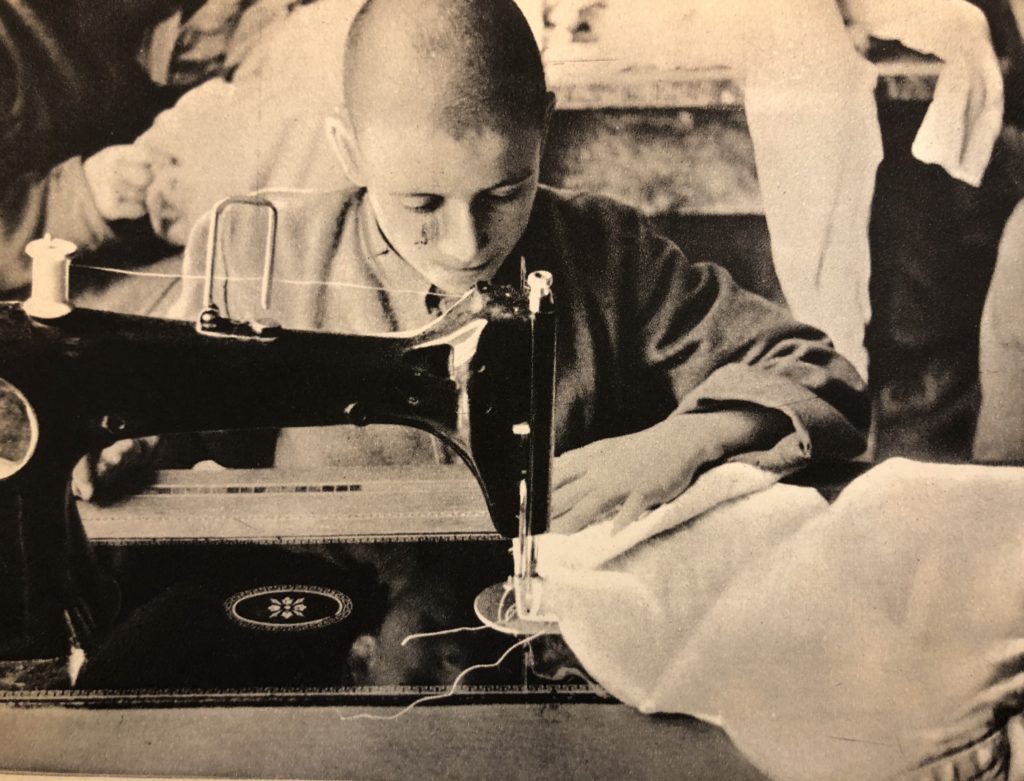

Dobbiamo il più completo bilancio sulla politica penale promossa in epoca fascista all’opera di Dino Grandi, allora Ministro di Grazia e Giustizia, il quale dedicò al decennale dei Codici Rocco e delle Leggi di Pubblica Sicurezza 2 volumi apologetici dal titolo “Bonifica Umana”. Questa bonifica operata dal fascismo doveva essere realizzata per mezzo della scuola, degli istituti ospedalieri e militari e, in ultima istanza, del carcere. Quest’ultimo, oltre ad essere un ulteriore momento di indottrinamento e di rieducazione, diveniva per il fascismo una discarica destinata ai rifiuti umani, gli incorreggibili, i pericolosi e non rieducabili. Grandi riportava come il programma del partito nazionale fascista di Mussolini del 1921 prestasse grande attenzione ai temi della giustizia; «anno intensamente promossi i mezzi preventivi e terapeutici della delinquenza (riformatori, scuole per traviati, manicomi criminali, ecc.). La pena, mezzo di difesa della società nazionale lesa nel diritto, deve adempiere sia la funzione intimidatrice che quella emendatrice; i sistemi penitenziari vanno, in considerazione della seconda funzione, igienicamente migliorati e socialmente perfezionati (sviluppo del lavoro carcerario)»7Grandi D. (1941), Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria, XIX, Roma: Ministero di Grazie e Giustizia, p. 8..

Il nuovo regime fascista inaugurò quella che sarebbe diventata una prolifica politica criminale con il R.D. del 31 dicembre 1922 n. 1718, con il quale veniva trasferita la Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia. Guido Neppi Modena ha fornito una lettura molto critica di questa decisione. Secondo la sua lettura, in tal modo il fascismo avrebbe così messo al sicuro le strutture burocratiche penitenziarie e la filosofia della pena affidandone il controllo allo stesso ministero incaricato di pronunciare le sentenze di condanna. Questo cortocircuito avrebbe comportato l’incapacità “a elaborare e sperimentare gli strumenti per svuotare o porre in crisi il significato politico e la tradizionale ideologia punitiva della pena carceraria”. Si sarebbe da quel momento in poi prodotto un rafforzamento del “tradizionale immobilismo di un apparato talmente anacronistico e così scopertamente violento da non essere in grado di sopportare, pena la sua estinzione, alcun ripensamento critico”8Neppi Modona G. (1973), Carcere e società civile, in Storia d’Italia. Documenti, vol. V/II, Torino: Einaudi, p. 1963..

Con il Codice Rocco i devianti vengono distinti tra normali e anormali. Se per i primi l’imputabilità era presunta, l’anormalità dei secondi doveva essere provare in sede giudiziale. In epoca fascista, i minori rientravano automaticamente nel campo della non normalità biologica e psichica fino ai 14 anni. Fino ai 18 l’imputabilità doveva essere provata e venne inoltre introdotto il concetto di “immaturità”; tuttavia, il minore riconosciuto non imputabile poteva incorrere nelle misure di sicurezza (riformatorio giudiziario, collocamento in comunità e libertà vigilata). Invece, l’esecuzione penale dei minorenni era separata da quella degli adulti e aveva l’obiettivo la rieducazione morale (art. 142 c.p.).

In ambito minorile si fece ampio ricorso all’istituto del perdono giudiziale previsto all’articolo 169 c.p.. Il perdono, costituendo causa di estinzione del reato, trova la sua ratio nella fiducia concessa al minore e nell’evitarne la stigmatizzazione. L’articolo 176 c.p. introduceva, invece, la disciplina della liberazione condizionale, la prima misura alternativa alla detenzione. Questo beneficio, cui si accedeva per il tramite della buona condotta, comportava la scarcerazione prima dei termini in libertà vigilata.

Nel frattempo nel 1924, a Ginevra, veniva approvata dall’Assemblea della Lega delle Nazioni la Dichiarazione dei diritti del fanciullo; il minore diveniva, così, soggetto di diritti e cittadino.

Al fascismo si deve la creazione del Tribunale penale per i minorenni, istituito per R.D. n. 1404 del 1934; unitamente alle competenze penali spettavano a questo Tribunale anche quelle civili e amministrative. L’art. 11 del R.D. prevedeva l’osservazione e lo studio delle condizioni familiari del minore, mentre l’art. 12 si occupava del diritto alla difesa, da garantirsi avvalendosi obbligatoriamente di un difensore iscritto all’albo. Erano previsti ancora gli istituti del perdono giudiziale (art. 19) e della liberazione condizionale (art. 21); mentre l’art. 20 prevedeva la sospensione condizionale per pene non superiori a 3 anni.

Nuovi istituti erano previsti anche per il centro di rieducazione. Accanto alle case di rieducazione, dove finivano minori irregolari nella condotta o nel carattere, o quelli prosciolti per incapacità di intendere e di volere, fu prevista una lunga serie di altri istituti. I focolari di semilibertà erano una sorta di piccole comunità che ospitavano adolescenti che attendevano a una socializzazione adeguata sotto la guida di un educatore. I pensionati giovanili accoglievano i minori il cui processo di rieducazione poteva considerarsi ultimato, ma a cui non era possibile il rientro in casa. Le prigioni-scuola e i riformatori giudiziari condividevano analoghe strutture e organizzazioni, ma differivano per la popolazione reclusa; le prime ospitavano minori in esecuzione penale, mentre i secondi erano una misura di sicurezza per giovani pericolosi. Il fine di entrambi era la risocializzazione del minore. Gli istituti di osservazione e i gabinetti medico-psico-pedagogici si occupavano – con l’ausilio di psichiatri, educatori e assistenti sociali – della valutazione personale del minore. Veniva istituito anche l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.

L’Italia democratica. Dalla Costituzione al nuovo Codice Penale minorile

“Gli obiettivi sui quali si è sviluppato il sistema della giustizia minorile sono quelli della protezione dei minori, della prevenzione generale e speciale della delinquenza, del recupero dei devianti con risposte adeguate all’età e alla condizione specifica dell’adolescente. Sia in Italia che all’estero la letteratura è concorde nel ritenere che quegli obiettivi non siano stati mai, in alcun contesto, né raggiunti né avvicinati”. Questo era il bilancio che della giustizia minorile faceva Gaetano De Leo, psicologo e docente dell’Università La Sapienza di Roma e dal 1972 consulente psicologico presso gli istituti penali minorili del Ministero di Grazia e Giustizia, in occasione del già ricordato seminario di Genova tenutosi nel 1983, nella sua relazione dal titolo “La natura del rapporto fra giovani e istituzioni nella legislazione penale minorile”9In Dei delitti e delle pene. Anno I, fasc. 2, p. 332.. Nello stesso seminario Tullio Bandini (docente specialista in medicina legale e psicologia clinica) e Umberto Gatti (docente esperto di criminologia clinica), entrambi dell’Università di Genova, cercarono di individuare le ragioni di questa divaricazione deontica tra normatività ed effettività, tra voler essere ed essere del diritto minorile, che “pur se presente in tutti i settori del diritto, è particolarmente evidente nel mondo della giustizia minorile, ove i giudici possiedono, di fatto, una maggior discrezionalità e possono sperimentare modalità operative non applicabili in altri contesti”.

L’Italia ha avuto una grande occasione nel Novecento per rivedere l’istituzione penitenziaria e metterne in discussione la centralità dopo la Liberazione e la fine del regime fascista. L’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, fu incaricata di redigere la norma fondamentale dello Stato italiano che aveva democraticamente scelto la fine della monarchia. Un compito complesso e solenne fu quello di dare una forma normativa, anche di principio, a un Paese che voleva rinascere. Il regime fascista aveva soffocato il dissenso utilizzando a più riprese anche lo strumento penale; molti dei “Padri costituenti” conobbero la durezza delle carceri o del confino di polizia. Nelle loro mani c’è stata la possibilità concreta di mettere in discussione l’intero paradigma carcerario quale fondamento e modello indiscutibile e necessario della penalità. Tuttavia questa occasione è andata persa e il prodotto del dibattito Costituente si è risolto nel dettato testuale dell’art. 27 della Costituzione che non ha prodotto una rivoluzione né nel paradigma carcerario né nell’ideologia della pena.

La fine della seconda guerra mondiale aveva imposto una riflessione internazionale sul tema del valore della vita umana e il 10 dicembre del 1948 era stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, pur non ponendo un accento particolare sui diritti dei minori, conteneva principi di grande importanza generale anche per loro.

La giustizia minorile in Italia non ha conosciuto interventi legislativi fino al 1956. Nel 1955 era stato emanato il D.P.R. n. 153 che aveva stabilito il decentramento dell’amministrazione penitenziaria. La legge del 15 luglio 1956 n. 888 contenente le “Modificazioni al regio decreto-legge n. 1404 del 1934 convertito con l. n. 835 del 1935 sull’istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni” programmò una serie di presidi di tipo assistenziale e rieducativo, tra cui il servizio sociale minorile. Il trattamento in libertà assistita introdotto da questa legge divenne una delle misure rieducative “da affiancare alle case di rieducazione, quali i pensionati giovanili, focolari di semilibertà, i laboratori speciali, ecc. in realtà mai realizzate nella loro complessa articolazione”10Bandini T e Gatti U. (1975), Evoluzione e crisi del sistema della giustizia minorile. Una difficile scelta tra punizione ed educazione, in Dei delitti e delle pene, Anno I, fasc. 2, p. 342.. La legge del 1956 introdusse anche le sezioni di custodia preventiva così da tenere lontani dal carcere i minori fermati o arrestati in attesa di giudizio. La circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 721/3196 del 1957 esplicitò la scelta degli istituti di osservazione facendo riferimento al principio per cui l’imputabilità del minore non può essere presunta prima che vi sia un accertamento diagnostico e giudiziario. Inoltre fu espunta la dicitura “minore traviato” e sostituita dal concetto di disadattamento, nel tentativo di ridurre la tensione morale attorno al tema della devianza minorile.

Negli anni ‘70 ebbe inizio la critica alle istituzioni totali, rafforzata dall’antipsichiatria e dalla contestazione giovanile11Goffman E. (1968), Asylums; le istituzioni totali; la condizione sociale dei malati di monte e di altri internati, Torino, Einaudi, 1968; Basaglia F. (2010), L’istituzione negata. rapporto da un ospedale psichiatrico, Milano: Baldini Castoldi Editore.. Questa critica investì anche l’ideologia rieducativa e la giustizia minorile – fino a questo momento quasi a esclusivo appannaggio dei tecnici e degli addetti ai lavori – che divennero oggetto di analisi politica finendo per coinvolgere anche l’opinione pubblica. La criminologia critica e la sociologia contestarono le strategie di controllo sociale, la nozione di crimine e offrirono una lettura politica della devianza. Il sistema minorile fu accusato di avere un carattere fortemente punitivo che, volutamente, aveva finito per prevalere su ogni altro aspetto. Sia le misure di sicurezza che l’esecuzione penale denotavano un ricorso privilegiato all’internamento in istituzioni chiuse e separate dalla società. Questo sistema era servito, di fatto, per etichettare i giovani devianti e agevolare il lavoro delle forze di polizia e della magistratura fornendo un database di probabili futuri delinquenti. Questo stigma portava all’emarginazione di chi era entrato in contatto con queste istituzioni di cui non si riconosceva il perseguimento effettivo della finalità riabilitativa. A rimanere nelle maglie di questa giustizia, secondo questa critica, erano i giovani appartenenti alle classi più svantaggiate. Alla luce di ciò, le istanze progressiste degli anni ‘70 esigevano il superamento degli istituti per minori e anche del lavoro degli specialisti incaricati dell’ “osservazione” dei ragazzi.

A questa totale sfiducia il sistema minorile rispose con una linea maggiormente permissiva e tollerante, accompagnata ad una relativa apertura degli istituti rieducativi. Nella pratica, però, si assistette ad un contraddittorio aumento del ricorso alla carcerazione preventiva, unitamente all’aumento della disposizione della misura di sicurezza dell’internamento in riformatorio giudiziario. La società italiana era in rapida trasformazione e nel giro di un decennio importanti innovazioni legislative riguardarono la condizione minorile. Nel 1967 fu approvata la legge sull’adozione speciale, nel 1970 il divorzio e nel 1975 fu la volta della riforma del diritto di famiglia. La Corte Costituzionale, già dalla prima metà degli anni ‘60 aveva dimostrato di aver colto le trasformazioni profonde della società italiana e con una serie di sentenze aveva dato avvio a un’opera di revisione del sistema penale e penitenziario minorile. Queste sentenze hanno svolto il ruolo di autorevole guida verso l’adozione del codice di procedura minorile avvenuto, come anticipato, con il D.P.R. 448 del 1988. Nel 1964 con la pronuncia numero 25 la Consulta riaffermò la specialità della giustizia minorile ribadendone il compito precipuo della protezione del minore e del suo recupero alla società. Si susseguirono negli anni successivi una serie di sentenze su questo punto ( n. 198/72 e 49/73); nel 1977 la pronuncia n. 120, riferendosi all’importanza del perdono giudiziale all’interno del sistema, definì la scelta della reclusione per un minore come extrema ratio. L’anno seguente, la sentenza n. 46 spronò ulteriormente i giudici a tentare tutte le strade extra carcerarie per il recupero dei ragazzi. Sempre alla Consulta va attribuito il merito di aver ribadito la necessità della tutela del principio di de-stigmatizzazione e, quindi, della deroga al principio di pubblicità nel procedimento minorile. Tutte questioni che, assieme alla garanzia di un giudice specializzato ad ogni costo anche nel caso di minori coimputati con adulti (sent. n. 222/83) erano le stesse sollevate da La Greca nel suo intervento seminariale di Genova nel 1983.

La Legge sull’ordinamento penitenziario, approvata nel 1975 (l. n. 354), non si occupava in modo specifico del tema minorile. L’unica disposizione completamente dedicata era ed è tutt’ora l’articolo 79; si tratta di una norma inserita al capo IV della legge (Disposizioni finali e transitorie), e rubricata “Minori di anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza”, che si limitava a estendere l’applicazione dell’ordinamento penitenziario anche ai minori sottoposti a misure penali, “fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”. Tuttavia il disegno complessivo della legge del 1975, che produsse una rilevante apertura del carcere alla società esterna, produsse degli effetti rilevanti anche in ambito minorile, condizionando il dibattito.

Già nel corso del grande convegno dal titolo “Carcere e società” tenutosi nel 1975 il Presidente del Tribunale per i minorenni dell’Umbria, Giorgio Battistacci, era intervenuto sottolineando problematiche della giustizia di settore e prospettando cambiamenti. La sua relazione è emblematica del clima culturale dell’epoca con la puntuale critica alla società che con le sue diseguaglianze era indicata come la principale responsabile della criminalità, in particolar modo, di quella giovanile. A fronte di questa situazione sociale, i minori, soggetti particolarmente vulnerabili, dovevano essere tutelati attraverso una riorganizzazione dei servizi tesa a sanare le disuguaglianze. Battistacci espresse il suo scetticismo nei confronti dell’affidamento dei minori al servizio sociale, considerato inefficace anche a causa del numero ridotto di operatori, oltre al fatto che questo si era rivelato anzitutto strumento di istituzionalizzazione mortificante per la personalità del minore. Secondo l’autore, il problema della devianza minorile meritava una seria presa in carico da parte della società: occorreva muoversi in modo deciso sulla strada delle pene alternative per giungere alla definitiva abolizione delle misure di sicurezza, inaccettabili soprattutto per l’indeterminatezza della loro durata. I suoi auspici, con circa 10 anni di anticipo sul già citato La Greca, riguardavano principalmente la carcerazione preventiva che doveva avvenire rigorosamente in regime separato rispetto agli adulti, essere stabilita dal magistrato e doveva avere una durata ridotta. Infatti, si auspicava massima celerità nella conclusione del procedimento.

Con la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 40/33 del 1985 vennero approvate le “Regole di Pechino”, ovvero le regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile. Queste hanno rappresentato la fonte principale di ispirazione dei più recenti codici minorili, tra cui anche il nostro, approvato nel 1988.

Parimenti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 del 1987 si espresse chiaramente nel senso del rifiuto di quella che definì “la pan-criminalizzazione del disagio giovanile”.

Il codice di procedura penale minorile introdotto dal D.P.R. n. 448/1988 è stato il prodotto di queste spinte provenienti dalla riflessione teorica in materia penale e penitenziaria, dall’opinione pubblica, dal prezioso lavoro della Corte Costituzionale, ma anche – se non soprattutto – dagli interventi internazionali e non da ultimo, comunitari. Infatti il Consiglio d’Europa iniziò nel 1987 a emanare raccomandazioni agli Stati membri, la prima delle quali, la n. 20 del 1987, sulle “Reazioni sociali alla delinquenza minorile” facendo proprie le Regole di Pechino. Il Consiglio sancì, così, l’obiettivo della rieducazione del minore e il suo reinserimento sociale facendo il minimo ricorso alla carcerazione. Invero, come denunciato da Oliviero Mazza in Le fonti europee del diritto penitenziario minorile, il diritto penitenziario minorile è materia trascurata anche in Europa12Mazza L. (2010), Le fonti europee del diritto penitenziario minorile, Coppetta M. G. 8a cura di), L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, Milano: Giuffrè editore, p. 3..

Dagli anni Novanta a oggi

Giuseppe Campesi e Lucia Re nel 2009 hanno definito quanto avvenne in Italia a metà anni Novanta come una “cesura nella storia della detenzione minorile”13Campesi G. e Re L. (2009), Diritti minori. La detenzione minorile in Italia, Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario, IV(2), p. 169. . I due autori si riferivano alla presenza straniera negli IPM in continua crescita a fronte di una tendenziale diminuzione del totale della popolazione minorile detenuta. La raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 6 del 1988 aveva riguardato le reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie dei migranti, a dimostrazione che la sovrarappresentazione degli stranieri nelle statistiche penitenziarie minorili italiane era una situazione assolutamente in linea con la realtà complessiva della CEE.

Secondo gli studi di Campesi e Re i minori stranieri – proprio come gli adulti – erano e sono tuttora maggiormente soggetti alla detenzione cautelare in carcere a cui, secondo l’impostazione originaria della giustizia minorile, si sarebbe dovuto ricorrere solo in casi estremi. Questa divaricazione dava vita, secondo gli autori, ad una “giustizia penale minorile a due velocità”14Ibidem, p. 181. , tanto da poter teorizzarne l’essere riservata a tre categorie di persone accomunate da condizioni di emarginazione economica, sociale e culturale. Si tratta dei minori provenienti da aree svantaggiate del meridione d’Italia, di nomadi e degli stranieri. Questi dati permettono agli autori di verificare il legame esistente tra marginalità sociale, devianza minorile e processi di criminalizzazione che rappresentano i problemi di cui la giustizia penale minorile è chiamata ad occuparsi oggi.

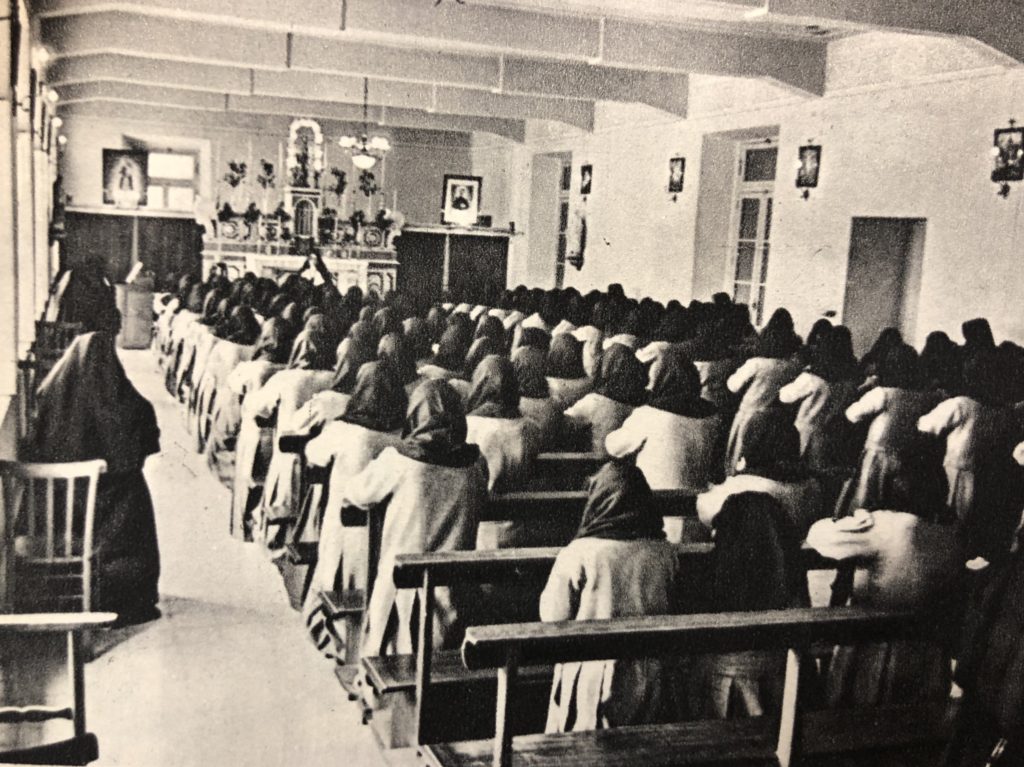

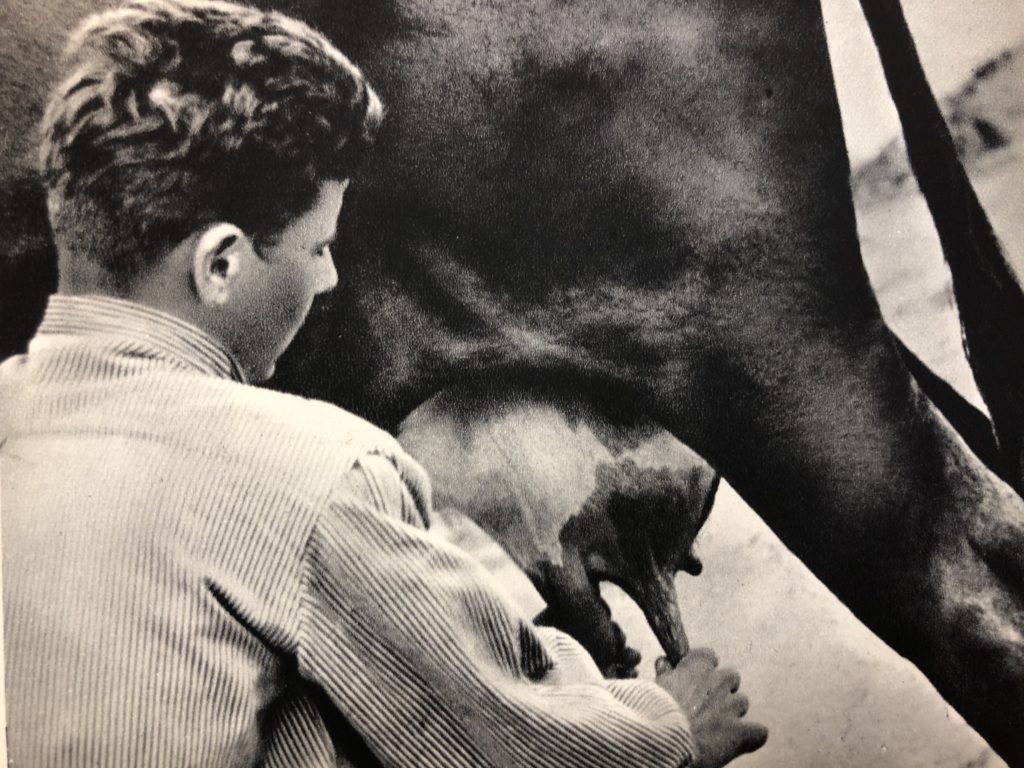

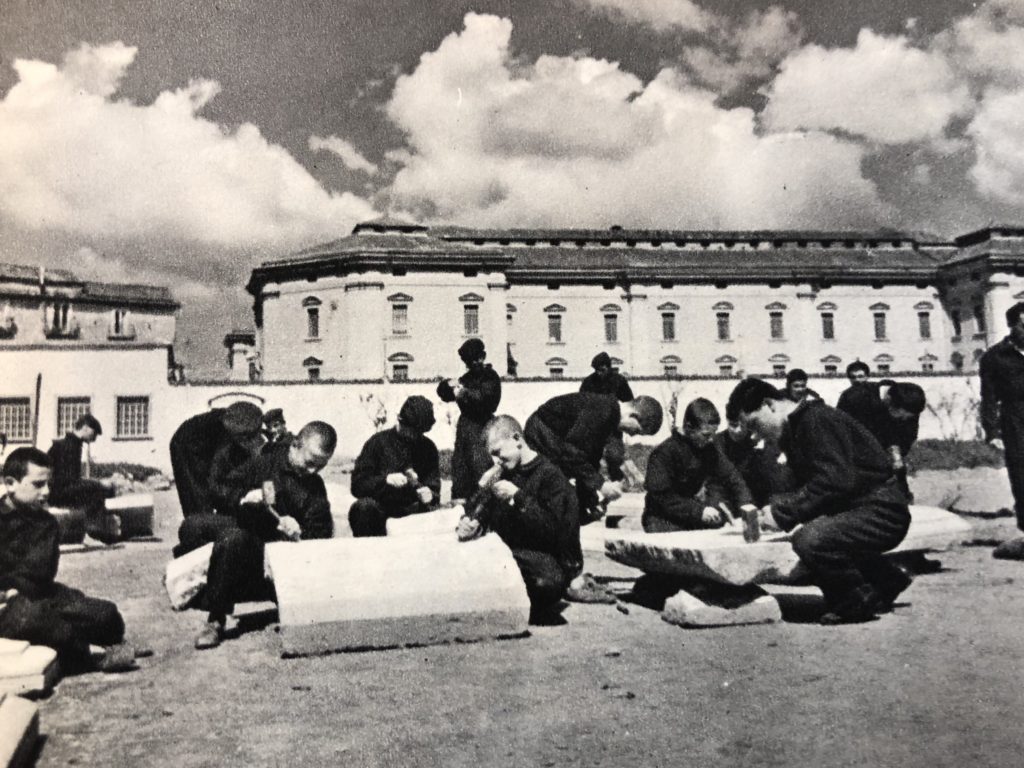

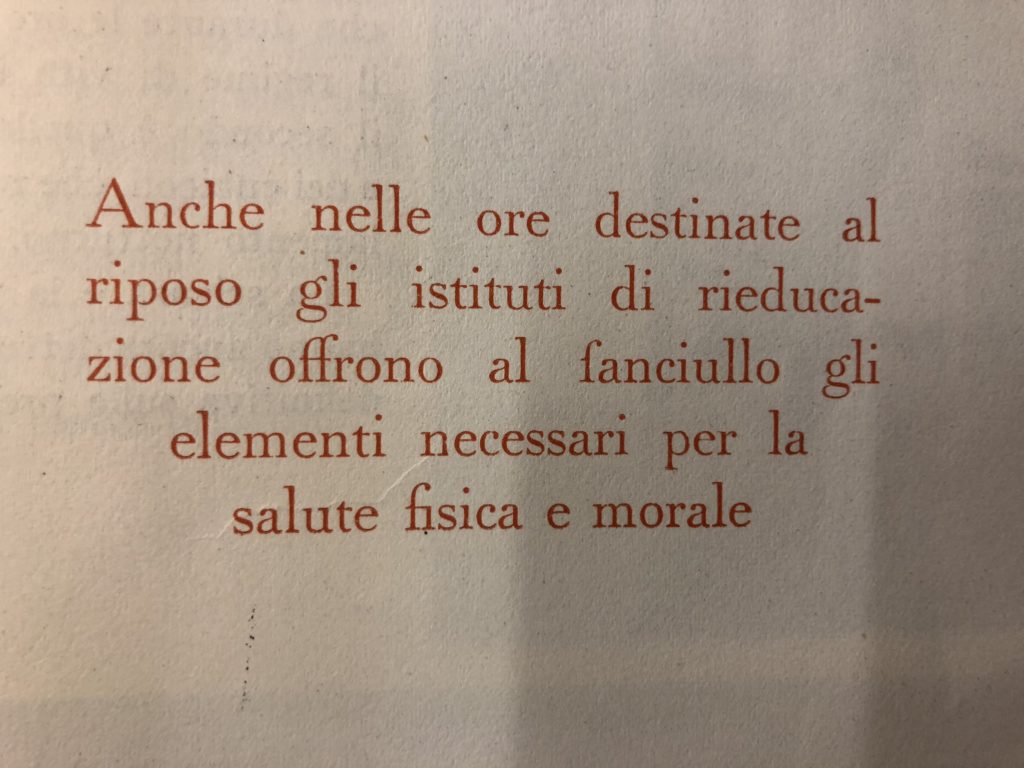

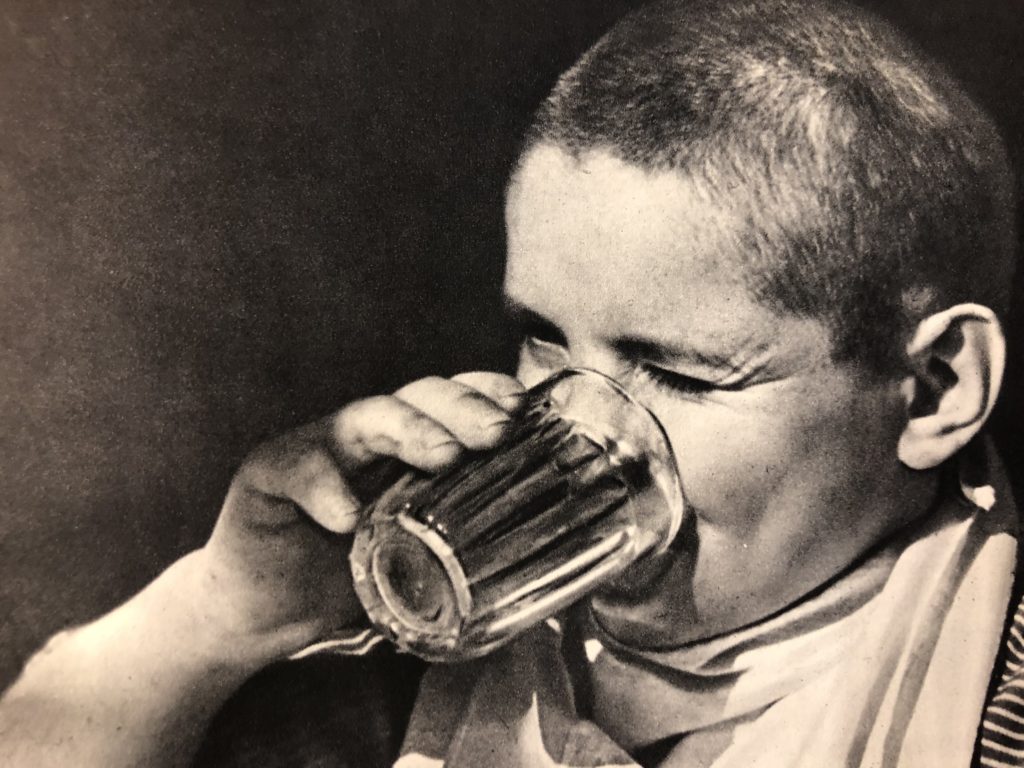

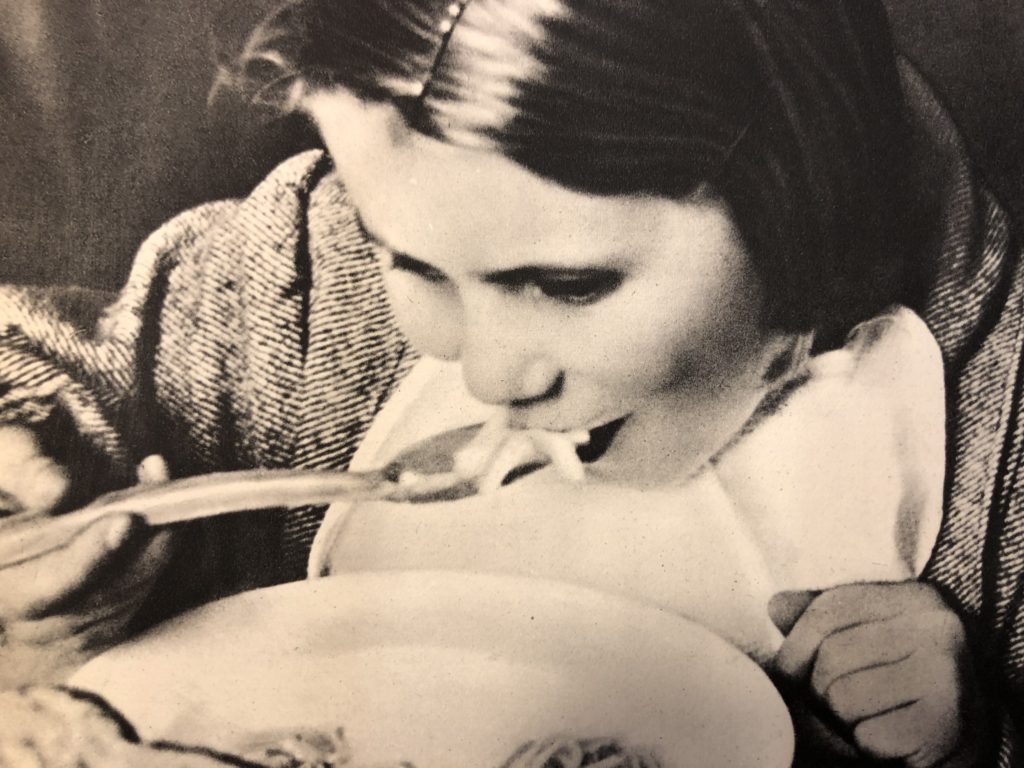

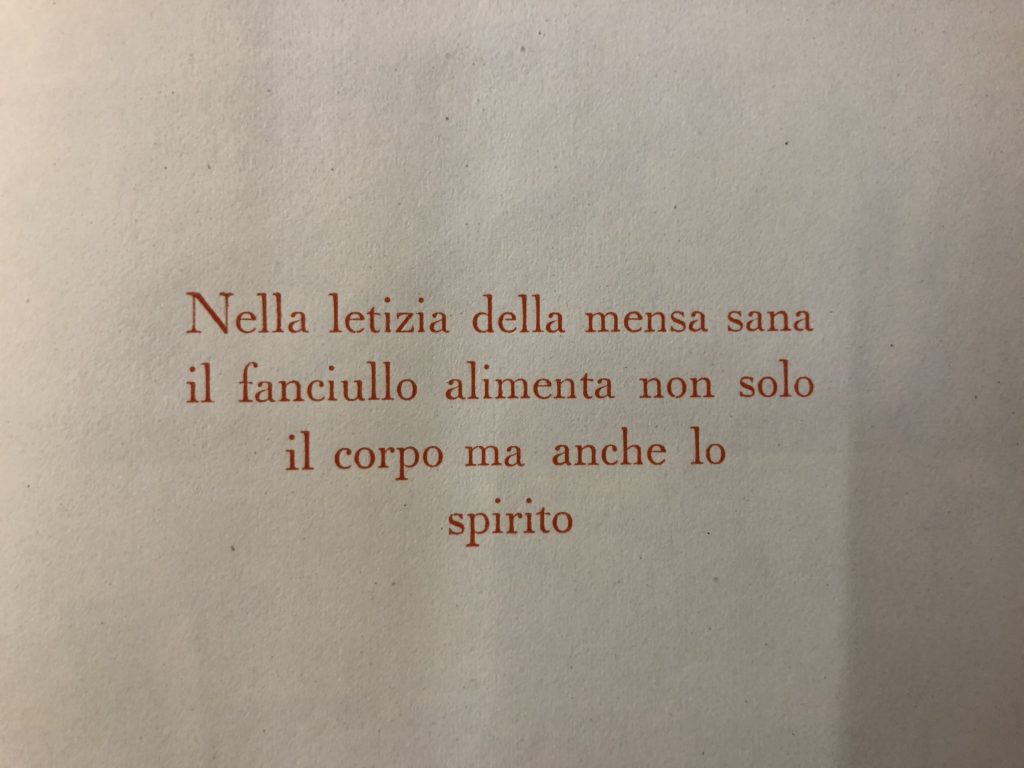

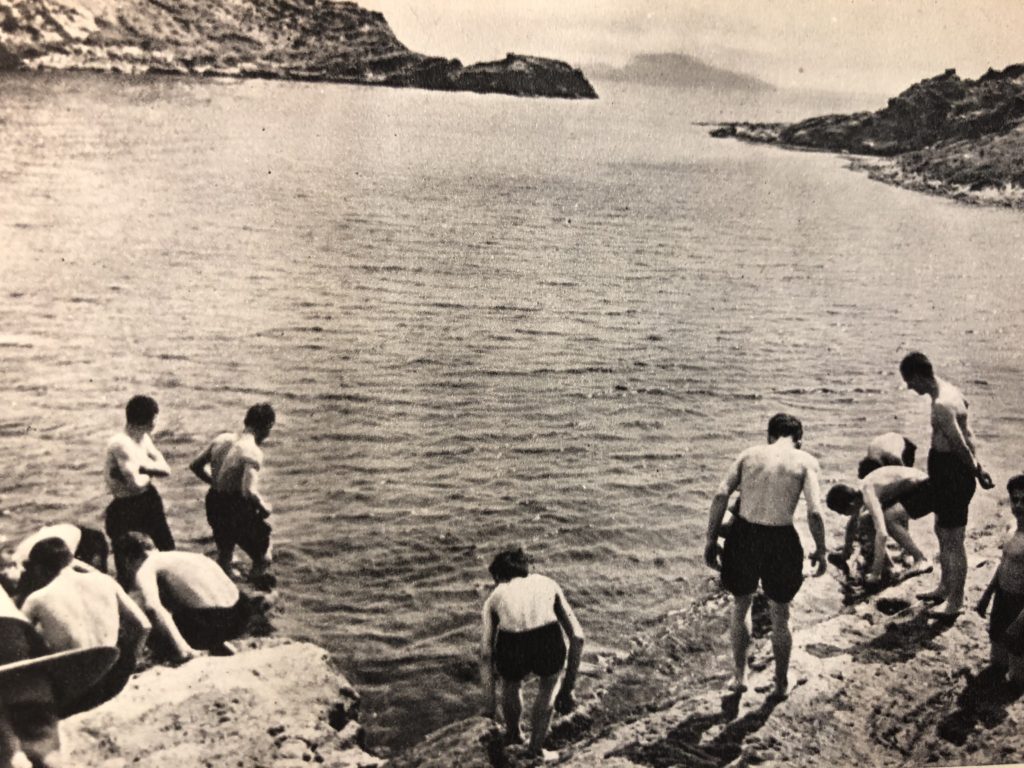

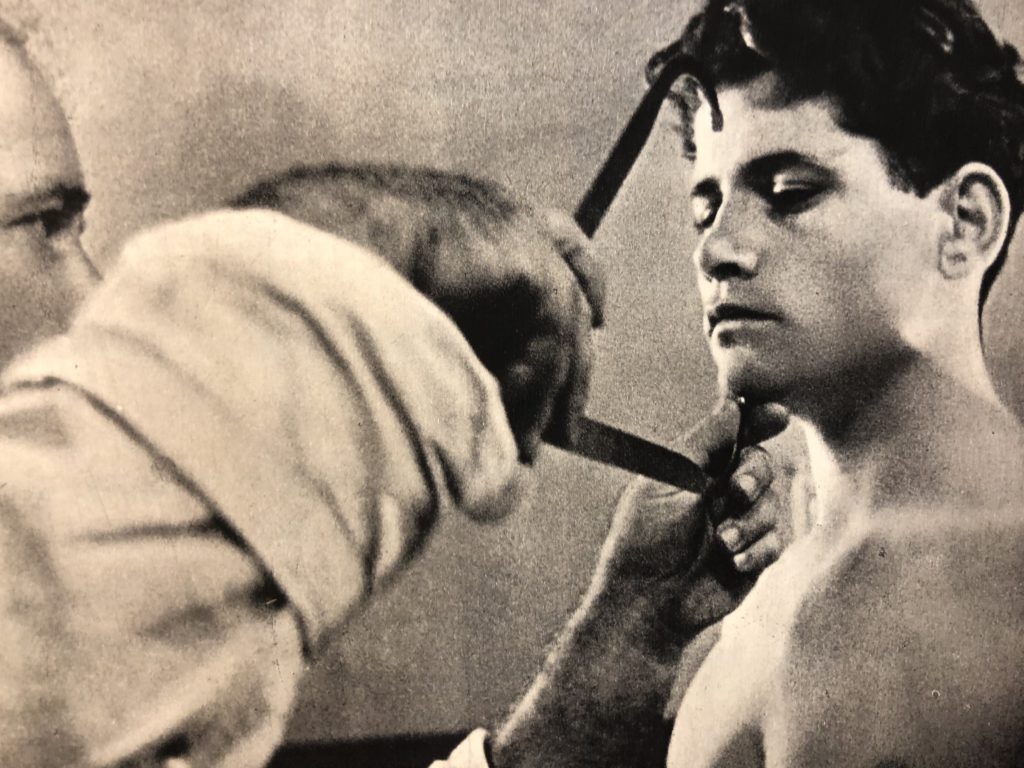

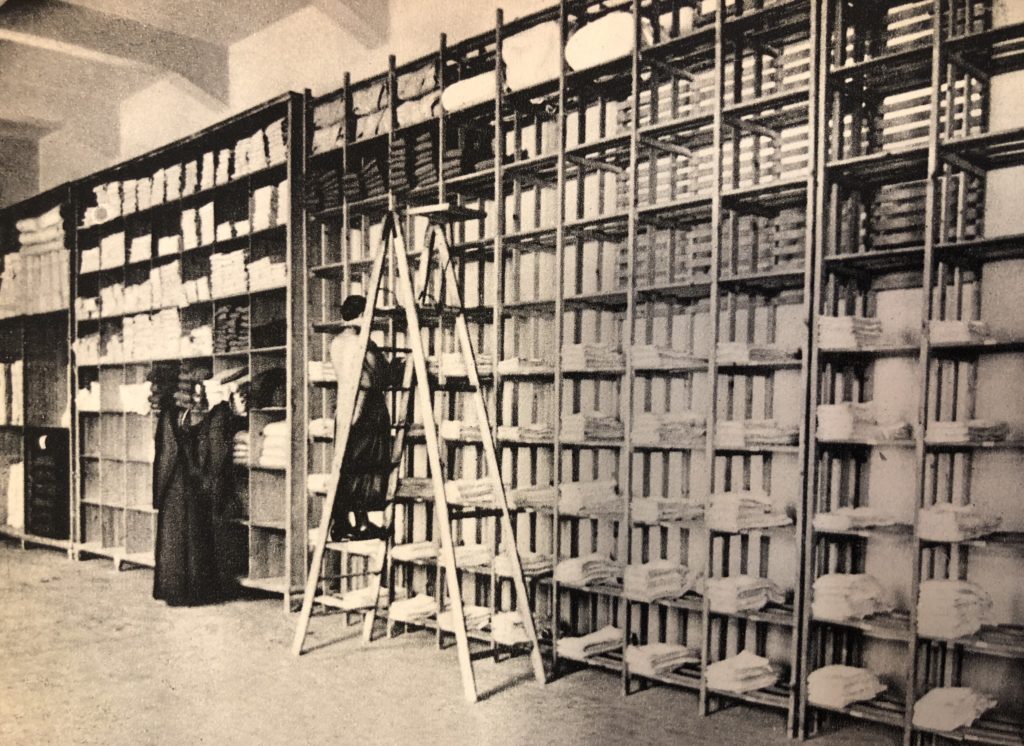

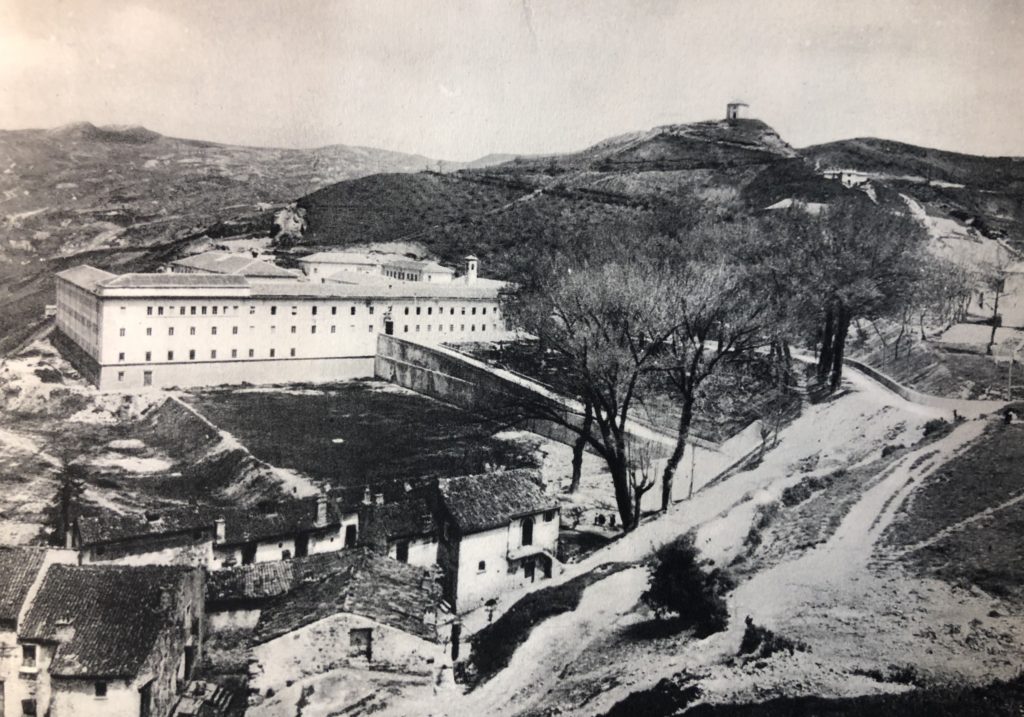

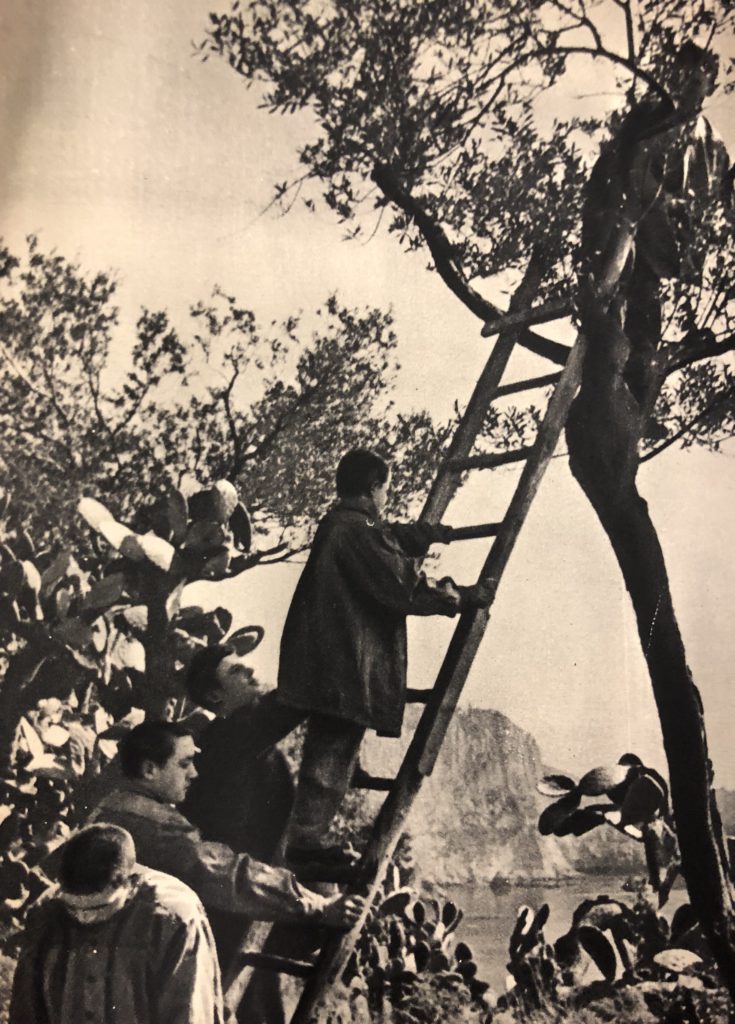

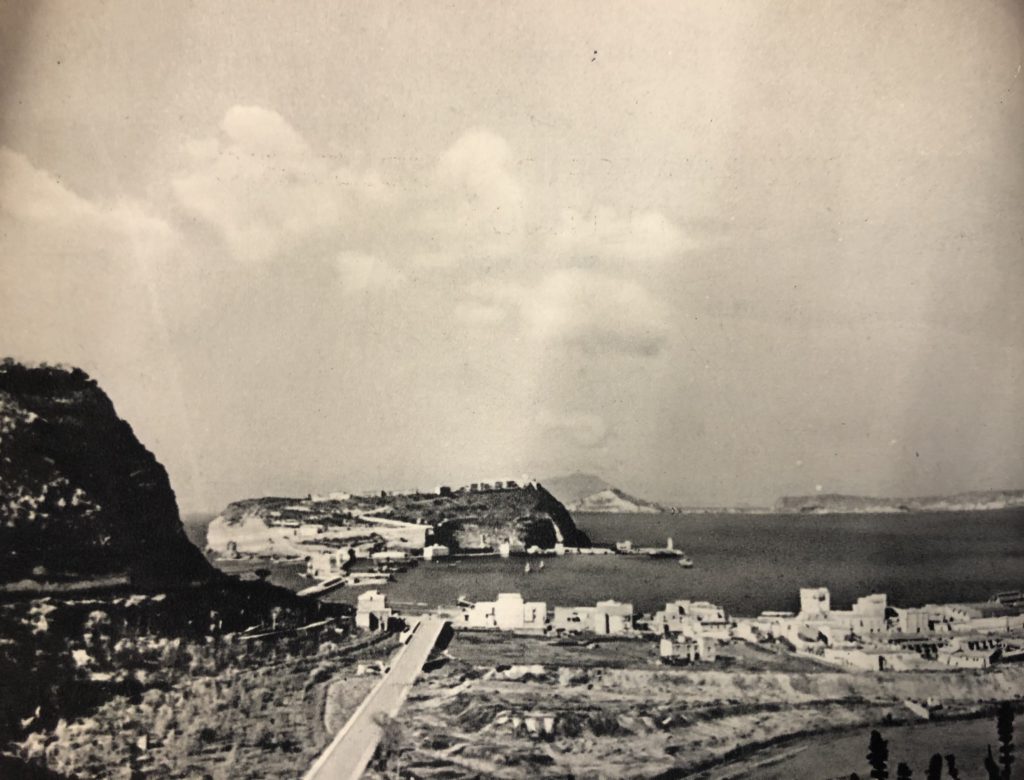

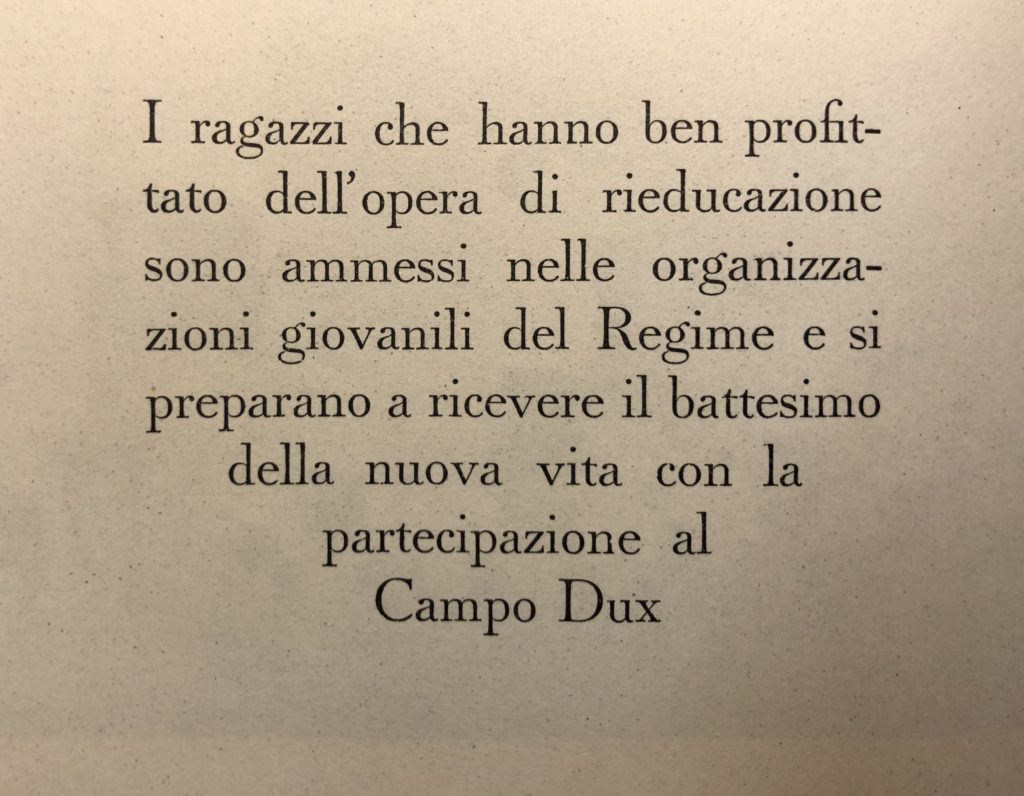

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia

- D. Grandi, Bonifica Umana, 1941, Ministero di Grazia e Giustizia